发布日期:2025-07-19 07:54 点击次数:178

来,我们先看一组“封神”级的数据。

一部美剧,五季,豆瓣平均分9.6。

被BBC评为“21世纪百大剧集”第一名。

在所有讨论“史上最佳美剧”的榜单里,如果它不排第一,那这个榜单,基本就可以扔进垃圾桶了。

它的名字,叫《火线》(The Wire)。

但奇怪的是,这部剧:没有一个流量明星,节奏慢到劝退,你看不到任何大场面的枪战,甚至连个像样的主角光环都没有,“好人”经常被搞得身败名裂,“坏人”却往往能逍遥法外。

一个问题油然而生:

凭什么?

凭什么这样一部“反爽剧”的作品,能被封为神作,屹立二十年不倒?

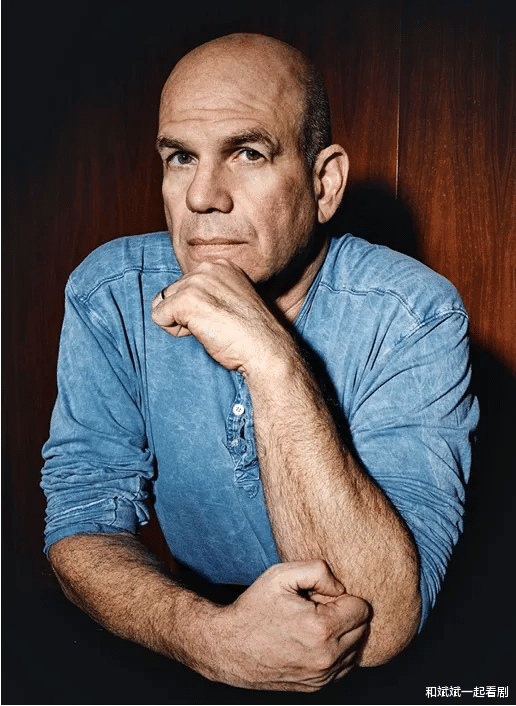

最近,法国最顶级的电影杂志《电影手册》,对《火线》的缔造者——大卫·西蒙,进行了一次深度访谈。

看完这篇访谈,我终于找到了答案。

因为,大卫·西蒙,以及他的《火线》,从一开始,就不是在拍一部“剧”。

他是在用手术刀,为我们解剖一具正在缓慢腐烂的、名叫“美国”的尸体。

第一刀:撕掉“编剧”的皮,他是潜伏在剧组的记者

在成为剧集制片人之前,大卫·西蒙的身份是——《巴尔的摩太阳报》的资深罪案记者。

这个身份,就是理解《火线》的第一把钥匙。

你以为他写剧本,是坐在咖啡馆里,敲着键盘,幻想英雄与恶龙?

错。

他的方法,是把笔记本一揣,直接扎进警察局、混迹于街头毒贩之中,一待就是一整年。

他自己是这么说的:

“当你第一次在警察局掏出笔记本时,警察们会认为他们必须说些你想听的话。但如果你连续几周日复一日地回来,他们就会厌倦了伪装。他们回归了日常生活的轨迹。”

看到了吗?他要的不是戏剧,是真实。是那种去掉所有表演痕迹后,暴露在空气中的,最粗粝、最鲜活的真实。

他钦佩纪录片大师怀斯曼,因为他们都在干同一件事:把镜头,架在社会的前沿阵地,看不同的群体如何角力、冲撞,然后,让真相自己浮现出来。

所以,《火线》里那些让你拍案叫绝的对话,那些黑到骨子里的“潜规则”,都不是他“编”出来的。

是他在无数个日夜里,用脚一步步“跑”出来,用耳朵一句句“听”出来的。

他不是编剧。

他是一个伪装成编剧的,最顶级的调查记者。

第二刀:放弃“正邪”的对决,他在审判整个“系统”

传统警匪剧,讲的是好警察抓坏毒贩。

但《火线》在第一集就告诉你:别天真了。

在这部剧里,你找不到一个纯粹的好人或坏人。

警察,会为了破案不择手段、捏造证据;毒贩,会有着比任何人都真的兄弟情义,甚至恪守着自己那套“道义”。

那你可能会问,既然没好人坏人,那到底谁是反派?

大卫·西蒙用五季的篇幅,给出了一个让人不寒而栗的答案:

真正的反派,是“系统”本身。

第一季,他解剖警局系统,告诉你一个案子是怎么被官僚主义和政治斗争给拖垮的。

第二季,他解剖码头工会,告诉你全球化浪潮下,一个城市的蓝领阶层是如何被时代活活碾死的。

第三季,他解剖政府;第四季,解剖教育系统;第五季,解剖新闻媒体……

说白了,他拍的不是警察抓毒贩,他拍的是美国这座大厦,是如何从地基开始,一寸寸腐烂的。

西蒙说,对他影响最大的电影,不是什么警匪片,而是库布里克的《光荣之路》。

那不是一部反战电影,而是一部反权威的电影。

它揭示了在现代社会,大多数个体,无论高低,都被判定为“无用”和“无价值”,最终沦为系统运转的燃料。

这,才是《火线》真正的内核。

它让你在压抑的五个小时里,清晰地看到,那只看不见的、名为“系统”的手,是如何将每一个人,无论好坏,都拖入泥潭,无法自拔。

第三刀:戳破“娱乐”的幻梦,他为现实付出了代价

读到这里,你可能觉得西蒙是个冷酷的社会观察家。

但访谈里的一段话,让我彻底破防了。

在拍摄《火线》的前作《街角》时,西蒙邀请了很多他调查期间认识的、真实的街头少年来当群演。

他回忆起其中一场逮捕的戏,说:

“当我偶然再次看到那场戏时,我才意识到所有这些孩子,都在拍摄结束几个月或几年后去世了……你在街上遇见他,你会微笑,因为那是他……然后有一天,他消失了。我非常想念他。我多希望他的结局能有所不同。”

读到这里,我沉默了。

这才是真正的现实主义。它不是一个冰冷的词,它是有血有肉,有温度,甚至有惨痛代价的。

西蒙的剧,就像一座“文献档案”。他把那些在现实中被碾碎的、被遗忘的小人物,永远地刻在了叙事里。

但可悲的是,这样的创作者,如今,也正在被“系统”抛弃。

西蒙在访谈里,毫不客气地揭开了今天好莱坞的遮羞布:

“HBO已不再是HBO,它是Max(流媒体平台)……那个时代结束了。他们现在想要的是知名系列、漫画改编、以及像《哈利·波特》这样在商业上已被证明成功的项目……三年来,HBO没有接受我的任何一个项目。”

看到了吗?多么讽刺。

一个用尽毕生心血去批判“系统”的人,最终,也被这个追求流量、崇拜IP、扼杀原创的商业“系统”,拒之门外。

这或许,就是《火线》最伟大的地方,也是它最大的悲剧。

它像一个精准的预言,不仅预言了城市的衰败,也预言了艺术的消亡。

所以,回到最初的问题。

为什么我们再也拍不出第二部《火线》?

因为,那个允许天才把镜头对准时代脓疮的创作环境,已经死了。那个愿意用真金白银,去支持一个记者完成“社会解剖”的电视台,也已经死了。我们剩下的,只有无穷无尽的“哈利·波特”。

互动话题:

在你看来,一部影视作品,最重要的价值是“提供娱乐”,还是“反映现实”?为什么?

欢迎来评论区,聊聊你的看法。让我们看看,在今天这个时代,还有多少人,在乎“真实”的力量。

上一篇:流水至柔 | 哲理音画